「お墓じまい工事」とは、長年にわたりお参りいただいたお墓を故人様やご先祖様への敬意を忘れず、撤去し更地に戻す工事のことです。管理が難しくなったお墓について、事前のご相談・現地調査を経て、最適なプランをご提案いたします。

お墓じまい工事費用一例

お墓じまい工事費用として、墓地の位置(作業効率に関係します)、撤去する墓石の大きさや数、また外柵石(敷地を囲う石)がある場合は大きさにより、お見積り金額を提示いたします。お話をお伺いし、おおよその金額を提示することも出来ますが、最終的には現地を確認後にお見積り書を提出いたします。

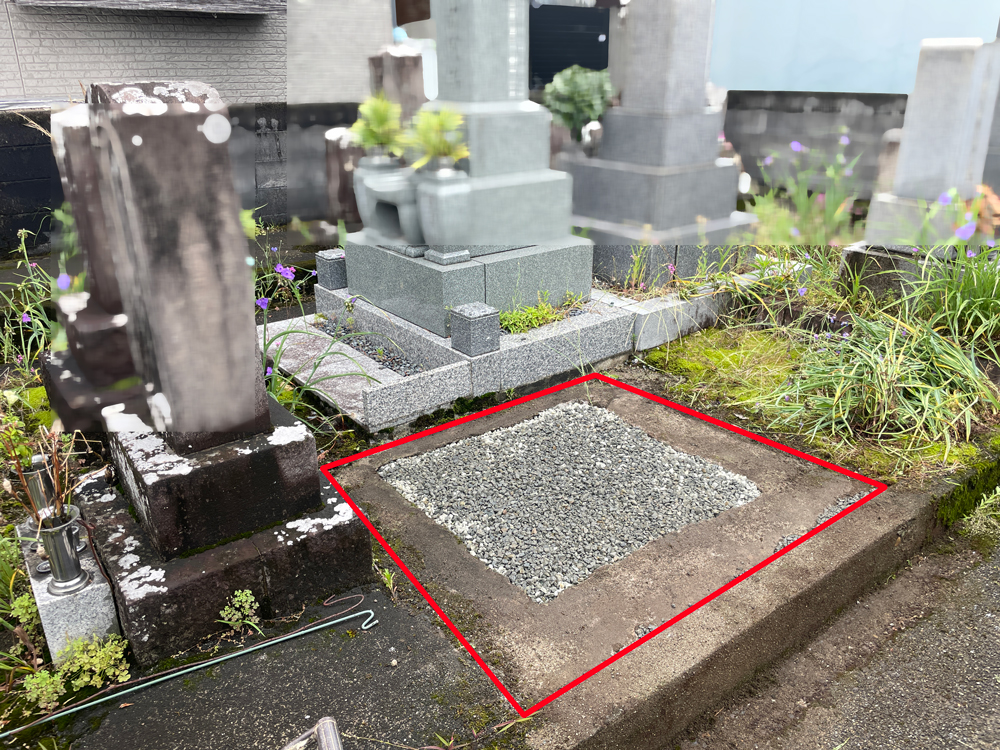

【事例1】8寸角3段墓石お墓じまい工事

【お墓じまい参考価格】 ¥88,000-(税込み)

8寸角3段墓石は岐阜や愛知で一番多く建てられている大きさの墓石です

【事例2】10寸角3段墓石お墓じまい工事

【お墓じまい参考価格】 ¥110,000-(税込み)

10寸角3段墓石は8寸角3段墓石と比較して質量は1.5倍以上になります

【事例3】8寸角3段墓石と間知石外柵のお墓じまい工事

【お墓じまい参考価格】 ¥176,000-(税込み)

8寸角3段墓石と間知石外柵(1.44㎡)のお墓じまい工事です

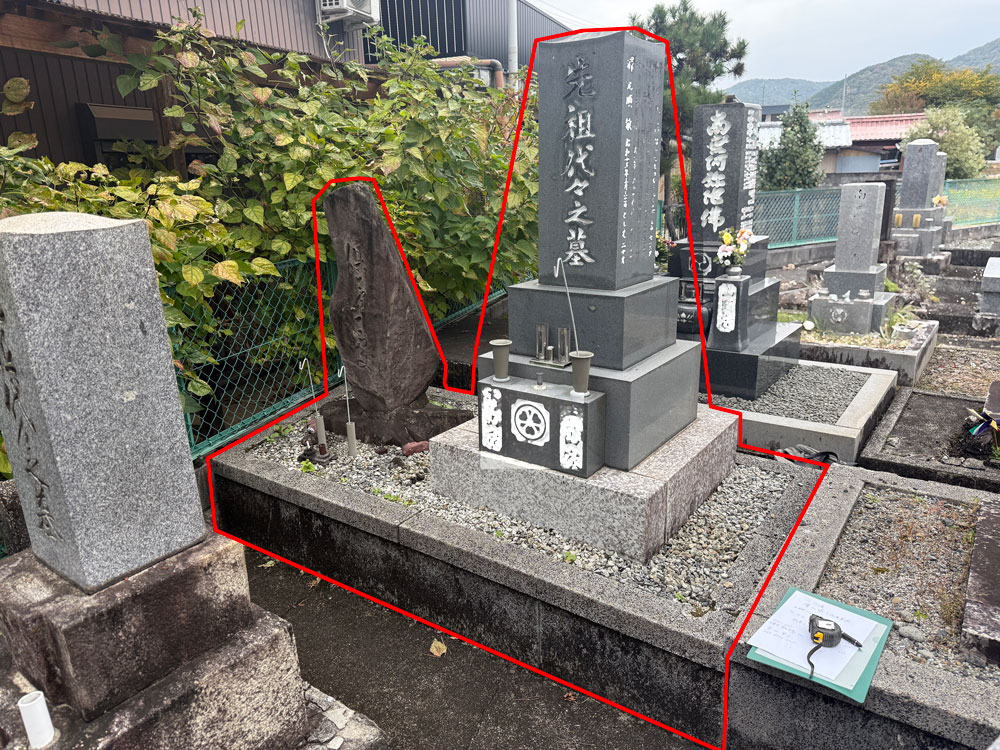

【事例4】10寸角3段墓石、自然石墓石、コンクリート外柵のお墓じまい工事

【お墓じまい参考価格】 ¥330,000-(税込み)

10寸角3段墓石、自然石墓石、コンクリート外柵(3.3㎡)のお墓じまい工事です

お墓じまいの手順と手続き

お墓は、家族や親族にとって大切な場所です。お墓じまいを進める前に、必ず関係する親族に相談し、同意を得ることが最も重要です。

【話し合う内容の一例】

・なぜお墓じまいをしたいのか

・ご遺骨を今後どのように供養するのか(次の供養先の検討)

・費用は誰がどのように負担するのか

親族間の合意が得られたら、次にお墓がある寺院や霊園の管理者に、お墓じまいする旨の連絡をします。

連絡の際には、長年お世話になった感謝の気持ちを伝え、円満に進められるようにしましょう。特に寺院墓地の場合、離檀料が必要になることがあります。

お墓から取り出したご遺骨の新たな供養先を決めます。こちらはお墓じまいの手続きと合わせて進めていく必要があります。

お墓からご遺骨を移動させるには、現在お墓がある市区町村の役所で「改葬許可証」を取得する必要があります。

改葬許可申請書: 役所の窓口またはウェブサイトから入手します。

埋葬(収蔵)証明書: 現在の墓地管理者に発行してもらいます。

受入証明書: 新しい供養先の管理者に発行してもらいます。

申請者の本人確認書類、印鑑など

手続きの流れ:

役所で「改葬許可申請書」を入手。

現在の墓地管理者に必要事項を記入・捺印してもらう。

「受入証明書」が必要な場合は、新しい供養先に受入証明書を発行してもらう。

必要書類を揃えて役所に提出し、「改葬許可証」を受け取る。

※自治体によって必要書類や書式が異なる場合があるため、必ず事前に確認してください。

現在の墓地がある市区町村役場で「改葬許可申請書」をもらい必要事項を記入します。「埋蔵の証明」の欄がありますので、現在の墓地管理者に署名捺印をして頂きます。

閉眼供養: お墓の前で僧侶様にお経をあげていただきます。

※浄土真宗の場合は遷座法要、通称としてお性根抜きなど言われています。

ご遺骨の取り出し: 閉眼供養後、墓石に納められているご遺骨を取り出します。

ご遺骨を取り出した後、墓石を解体、撤去し更地の状態にして墓所を管理者に返還します。

※事前にご遺骨の取り出しが困難な場合は、墓石解体時にご遺骨を取り出す場合もあります。

取り出したご遺骨を、事前に決めておいた新しい供養先に納めます。

納骨式: 新しい供養先で、開眼供養(納骨の法要)を執り行います。僧侶様やご家族と日程を調整します。

提出書類: 新しい供養先の管理者に「改葬許可証」を提出します。これがないと納骨できない場合があるため、大切に保管してください。